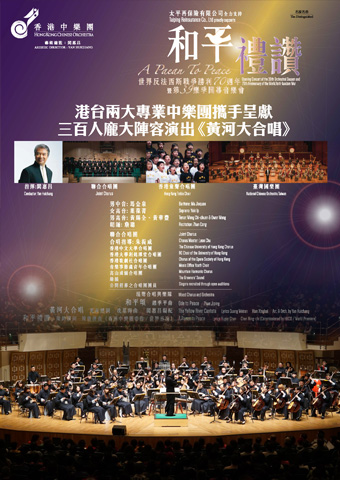

名家名曲

太平再保险有限公司全力支持 -

世界反法西斯战争胜利70週年暨

第39乐季开幕音乐会 - 和平礼赞

日期/时间

18-19/9/2015

晚上8:00

晚上8:00

地点

香港文化中心音乐厅

票价

$100, $150, $250, $380

指挥

阎惠昌

演出者

合唱指导:朱振威

演出:臺湾国乐团

童声合唱:香港童声合唱团

女高音:叶葆菁

男中音:马金泉

男高音:黄赐全、黄华丰

朗诵:詹聪

联合合唱团

香港中文大学合唱团

香港大学利铭泽堂合唱团

香港歌剧社合唱团

音乐事务处青年合唱团

高山成韵合唱团

绿韵

公开招募之合唱团团员

演出:臺湾国乐团

童声合唱:香港童声合唱团

女高音:叶葆菁

男中音:马金泉

男高音:黄赐全、黄华丰

朗诵:詹聪

联合合唱团

香港中文大学合唱团

香港大学利铭泽堂合唱团

香港歌剧社合唱团

音乐事务处青年合唱团

高山成韵合唱团

绿韵

公开招募之合唱团团员